- 2007.08.27

- 風義について

基本に忠実に〜構造計算編〜

7月に続き、建築家松本昌義先生の講義に参加してきました。

第2回目の講座は『屋根の掛け方と木構造』です。

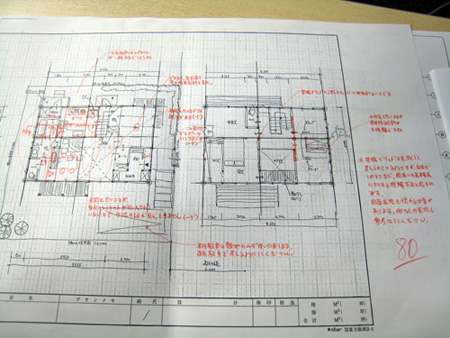

午前中は前回の課題の講評が中心でした。

80点と、中途ハンパな結果でした・・・。

30分という短い昼食を取り、

気分新たに午後の講義‘構造計算‘に入りました。

山義は、構造材(ハリ、柱他)、造作材(床板、壁板他)を問わず、

木材には国産材を使いたいと常に考えます。

大手ハウスメーカーとの差別化の意図もありますが、

無垢の国産材を使い、利益を山に還元が

環境保全に貢献するということだろう、と。

構造材の梁(ハリ)に適切な材は粘りのあるマツ材ですが、

今、入手が困難になっています。

国産材であればスギやヒノキを使うことになるのですが、

マツ材に比べてどの程度の割り増しが必要なのかを知る必要があります。

適切な断面寸法の採用による合理的な設計と施工もその理由の一つ。

こんなことを間取りに取り入れプレゼンを行うので

他社の数倍の労力がかかってしまい

『いったい、いつまで待たせるの(怒)』なんて場合もありましたね〜。

でも、それは仕方がないこと。

(特に、山義では梁を見せるケースが多いですから、大事な部分なのです。)

梁の必要断面寸法を求めるには

1、計算による方法

2、早見表による簡便法

の2つがあり

1は確実だが手間が掛かり、

2はプレゼン段階の目安になる。

・・・なるほど。計算方法はここで説明しませんが、

あらためて木造在来工法の奥深さに興奮を覚えました

次回は最終回です。

提出課題のトータル高得点者には豪華景品をくれるそうなんで、がんばるぞ。